„Ich will nicht mehr kämpfen müssen“ – ein Liebesbrief aus der Hölle

Mir geht es nicht gut. Auch wenn ich es dir nie verraten würde, wenn du fragst: Wie geht’s? Das Leben ist eine Qual für mich. Eine niemals endende Kettenreaktion aus Hochs, Tiefs, Euphorie und Depression. Es ist nicht schick, sich zu beklagen. Niemand will das hören, es hört sich nicht gut an.

„Was ist den los, warum geht’s dir schlecht?“, fragt mich eine Freundin – wir haben uns auf Tinder kennengelernt, miteinander geschlafen, jetzt sind wir Freunde. Was für eine liebe Frage. Und was für eine dumme Frage. Warum geht’s mir wohl schlecht? Weil die Welt scheiße ist!

Entschuldige, ich meine natürlich, weil ich nicht aufhören kann zu denken. Weil ich denke, dass hier alles scheiße ist. Weil ich das Gefühl habe, ein unwichtiges, erfolgloses, wertloses Fragment eines mir fremden Planeten zu sein. Bitte entschuldige erneut diesen ausfallenden Ton: Ich meine natürlich, weil ich denke, dass ich es nicht weit gebracht habe, dass ich allen egal bin, dass die Welt und alle Menschen darin sich einen feuchten Mist für mich interessieren.

Aber ich habe Glück: Ich weiß, dass das alles Schwachsinn ist, was ich denke. Schwachsinn soll heißen: Ich weiß, es sind nur Gehirnfürze, keine wohl überlegten Schlüsse aus sorgfältigen Beobachtungen meines Lebens. Es sind Lautäußerungen meines Verstandes, die ich unhinterfragt glaube.

Sie sprudeln in mir hoch, gleich nach dem mühsamen Aufstehen, während ich lustlos in mein Käsebrot beiße. Ich schmecke es kaum. Ich bin so beschäftigt mit den Kotzgeräuschen der Stimme in meinem Kopf, dass ich angewidert in der Sonne sitze; mit meinem Brot in der Hand, mittags im 11 Uhr auf meinem weitläufigen Balkon, während andere an der Kasse piepsen, am Fließband stehen oder in einem Glaskasten-Büro sitzen.

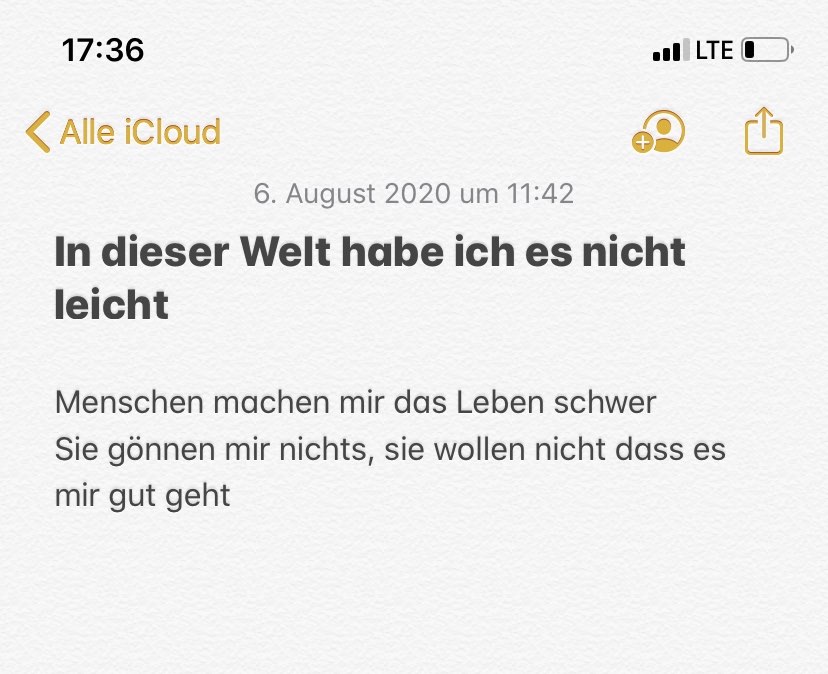

Ich sitze da und bin vereist vor Depression. Eingefroren bei 25 Grad. Aber ich bin sauglücklich. Ich bin so froh zu wissen, dass mich dieser Schwall Kotze aus meinem Unterbewusstsein nicht unterkriegen wird. Ich nehme mir ein Arbeitsblatt für „The Work“ und schreibe ein paar Zeilen auf meinem Handy. Das geht mir durch den Kopf:

Ich möchte 10 Kaffees trinken, so müde bin ich, so taub vor düsteren Schleiern in meinem Kopf. Ich will drei mal nacheinander joggen gehen, um die Gedanken in Schweiß zu ertränken.

Aber die Stimme in mir sagt: Schau dir noch ein pessimistisches YouTube-Video über die Seuche und den baldigen Weltuntergang an.

Und die Erfahrung, die kluge Routine in mir lässt mich da sitzen und den Stift auf dem Papier ansetzen. Zehn Minuten später muss ich das erste Mal breit grinsen.

Ich grinse über die naive Unvernunft in meinen Gedanken, die ich gerade in einer Meditation untersuche. Stimmt das, was ich da denke? Was macht das mit mir, wenn ich das glaube? Wer wäre ich, wenn ich das nicht glauben würde?

20 Minuten später. Die Welt ist ein bisschen weniger scheiße, und das ohne Ablenkung oder Kaffee. Ich hätte jetzt Lust auf noch ein Käsebrot, aber nun gehe ich wirklich joggen. Ich laufe dem Frieden entgegen, dem Frieden, einfach hier zu sein und mich nicht getrennt von Menschen, Natur, sogar Häusern, dem Himmel zu sehen. Alles passiert hier und jetzt. Was ich darüber denke, ist genauso unwahr wie das Getöse über die schlechte Welt und die bösen Menschen. Am besten bin ich jetzt still.

Und mir fällt auf, wie oft das Wörtchen Ich in diesem Text vorkommt. „Ich“, das ist viel mehr als ein Wort. Es ist das Ego, der Anfang und das Ende all meiner Probleme. Zentrum meiner Welt. Eine Illusion, von der ich erleichtert – manchmal schweißgebadet – aufwachen kann, wenn ich will.

Artikel zum Thema: Warum habe ich es so schwer im Leben?

Dein Beitrag ist schon lang her. Doch ich kann alles nachvllziehen..